閩清新聞網(wǎng)訊小小的一頂斗笠,總是與詩意有著千絲萬縷的聯(lián)系。“青箬笠,綠蓑衣,斜風(fēng)細(xì)雨不須歸”,“斗笠棹扁舟,碧水灣頭放自流”,“孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”……每一句與斗笠相關(guān)的詩句,都堪稱一副絕美的水墨畫面,給人以無限的幽思與遐想。

斗笠起始于何時,已不可考,但《詩經(jīng)》中有“何蓑何笠”的句子,說明它很早就為人所用。斗笠曾經(jīng)是南方農(nóng)村生活的必需品,作為遮陽蔽雨神器,幾乎每家每戶家中都有斗笠。隨著時代的發(fā)展,輕便雨衣雨具不斷更新出現(xiàn),斗笠也日漸與我們的生活漸行漸遠(yuǎn),其手工制作技藝也處在失傳的邊緣。但在閩清縣坂東鎮(zhèn)車墘村,依然有這樣一群老人,舍不得放棄這門手藝,仍然保留著手工編制斗笠的傳統(tǒng)。

作為一個地道的北方人,筆者只在詩詞佳句中“見過”斗笠,卻畢竟只是意象。為了一睹斗笠真容,帶著好奇與敬意,筆者一行幾經(jīng)曲折來到了車墘村,探訪這一指尖上的傳統(tǒng)工藝。

今年67歲的林麗玉是車墘村的斗笠?guī)煾抵弧K庀蚪≌劊炙囈埠茫啻蔚娇h城和福州參加傳統(tǒng)手工編織斗笠展示表演。她向我們介紹說,車墘村現(xiàn)在大約有30幾個人還在編織斗笠,每年可累計編制斗笠2萬余頂,是閩清編織斗笠比較大的村子了。我們通過電話預(yù)約了她。在她的帶領(lǐng)下,穿街走巷,在一片土墻的老房子前,我們見到了這一群可敬可愛的依姆依伯們,談笑風(fēng)生中,他們依然在剖著竹篾,編織著斗笠,也編織著生活。

今年81歲的劉賽英是其中年齡最大的一個,見到她時她正坐在自家門前剖竹篾條。她告訴記者,編斗笠的手藝是婆婆教她的,她后來又傳給了兒媳婦,已經(jīng)傳了三代了。她十幾歲就開始下田做農(nóng)活了,每次下田,斗笠是不可少的“標(biāo)配”,不僅可以用來遮雨,而且有太陽時還可以遮陽,戴在頭上特別涼爽,所以從小就對斗笠有了特殊的感情。

“我現(xiàn)在年齡大了,下不了田了,在家里閑著沒事時,還是會拿出竹刀剖竹篾,編斗笠。雖然現(xiàn)在買斗笠的人少了,但是我喜歡做,一來打發(fā)時間,二來頭腦也靈活了,精神也好了。”劉賽英邊說著邊用刀熟練的剖著竹片,每一個細(xì)長的竹篾都薄如紙張,不僅薄,而且勻稱美觀,但似乎她的眼睛卻并沒有往下看。

詢問后得知,原來,她的眼睛得了白內(nèi)障,已經(jīng)看不太清了。她是完全憑著手感操作的,卻絲毫沒有影響“刀工”。要知道,編一個美觀堅固的斗笠,對剖篾也有特別的要求,太厚了韌性不好,容易折斷,太薄了重量不行,不夠堅固。必須要把竹片剖得不薄不厚,恰到好處,這沒有幾十年的“刀工”是做不到的,更何況對于眼睛不好的人來說,能夠做到這樣精細(xì)更是難得。

林依嬌今年80歲了,是一個童養(yǎng)媳,從十歲就開始做斗笠了。老人話不多,不會說普通話,一直在默默地做著手中的事情。但從她樸實的性格,吃苦耐勞的品質(zhì)來看,老人的一生肯定是操勞而又極不平凡的一生。從別人口中得知,她一直編了70年的斗笠了,“她特別顧家,都是賣了換錢,貼補(bǔ)家用。”

今年64歲的林碧英從16歲開始做斗笠,至今也有40多年了。她說,上世紀(jì)七八十年代,斗笠在農(nóng)村很受歡迎。那時,村里的許多家庭靠編斗笠謀生,不僅可以獲得穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入,而且因為質(zhì)量好,在十里八鄉(xiāng)也頗有名氣。

“現(xiàn)在同村的人大部分都不做斗笠了,只剩下一些老人家還在做,年輕人沒人學(xué)了。一來現(xiàn)在需要的人少了,二來賺錢不多,做起來又費事。”林碧英說,現(xiàn)在車墘村做斗笠的人也是屈指可數(shù)了,只有不多的老人還在堅持。村里的年輕人紛紛外出或求學(xué)或務(wù)工,根本不愿意留在家中學(xué)習(xí)編織斗笠的手藝。隨著農(nóng)械機(jī)器的發(fā)展,耕作的農(nóng)活大量減少,加上塑料雨衣雨帽的出現(xiàn),農(nóng)村已很少有人使用斗笠。而且斗笠的售價不高,利潤微薄,如果不是生活貧困或興趣濃厚需要編織斗笠,幾乎沒有人再愿意從事這門手藝。

“下一輩沒人做了,我也很痛心,畢竟這是跟隨了我們一輩子的記憶,真希望這門手藝不要在我們手里丟掉。我現(xiàn)在編織斗笠不為賺錢,只是興趣,這是一種情結(jié)吧,能做我會一直做下去的。”林碧英說。

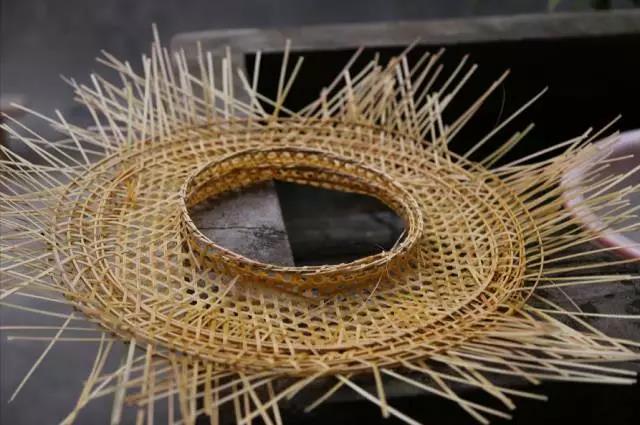

黃家興是這一群老人中唯一的依伯,今年69歲了。他告訴我們,別看斗笠很小,但做起來還挺復(fù)雜。編一個完整的斗笠,要從上山伐竹開始,之后破竹剖篾,編織框架,塞邊,夾料,做項圈,蘸水增加韌性,鎖邊,鋪葉編笠頂,繞線固定等等,大大小小共需要三十六道工序。而在這其中,有很多原料要提前備好備足,如做笠頂?shù)闹袢~,生長于山區(qū),需要提前撿來晾曬鋪平后才可使用。

“這編斗笠,靠的就是個‘巧’字。”黃家興說著,拿出了竹篾條,現(xiàn)場為我們編織起來。他熟練地將竹篾相互交疊,只見手指翻飛,篾隨手轉(zhuǎn),忽上忽下,忽左忽右。竹篾在黃家興的手中仿佛被賦予了生命,變得靈動而歡快。細(xì)細(xì)的薄薄的竹篾條經(jīng)緯交織,一圈又一圈地向外延伸,不多時,就編出一個斗笠架子來。

這時,林麗玉拿出準(zhǔn)備好的竹葉用剪刀進(jìn)行二次修剪,使竹葉的大小能夠剛好覆蓋笠頂。隨后,黃家興用細(xì)細(xì)的竹篾把竹葉固定在斗笠的帽檐上,捋順每一片竹葉,使它們的頂部相互疊加,并剪去多余的部分,用兩根短竹簽插進(jìn)竹葉相互疊加的地方進(jìn)行固定。看似一頂斗笠已經(jīng)完成了,但黃家興說,還差一步。隨后拿來針線在笠頂上精巧地穿出了一個五角星的形狀,不僅漂亮,還起到了固定笠頂?shù)淖饔谩T谖覀兏械襟@異的同時,一條條細(xì)小的竹篾和一片片枯黃的竹葉在一雙靈巧的手中變成了一頂漂亮的斗笠。

透過編織斗笠的過程,我們看到了時光沉淀的指尖技藝。而對于這些還在編織斗笠的老人來說,它不僅僅是遮雨避陽的工具,還是一份特殊的情感記憶,也是一抹濃濃的鄉(xiāng)情寄托。盡管時代在變,習(xí)慣在變,車墘村的老人們?nèi)匀汇∈刂敷业膫鞒校靡惠呑訉Χ敷业臒崆榫幙椫鴤鹘y(tǒng)手藝的生命線。(吳俊青/文 邱祥偉/圖)

- 福州市僑界“上云山泉杯”乒乓球邀請賽在閩清縣成功舉辦(2017-11-16 14:31:53)

- 閩清縣開展戒毒康復(fù)人員職業(yè)技能培訓(xùn) (2017-11-16 14:29:26)

- 有了工作還有了新房子,閩清縣白樟鎮(zhèn)的精準(zhǔn)扶貧戶吳月云心溫暖!(2017-11-16 14:27:54)

- 閩清新聞2017年11月14日(2017-11-15 16:21:41)

- 閩清縣衛(wèi)計局黨員志愿者開展“微心愿”活動(2017-11-15 16:09:22)

- 閩清縣民兵馳騁演訓(xùn)場(2017-11-15 16:06:38)